技術前沿

Technological frontier

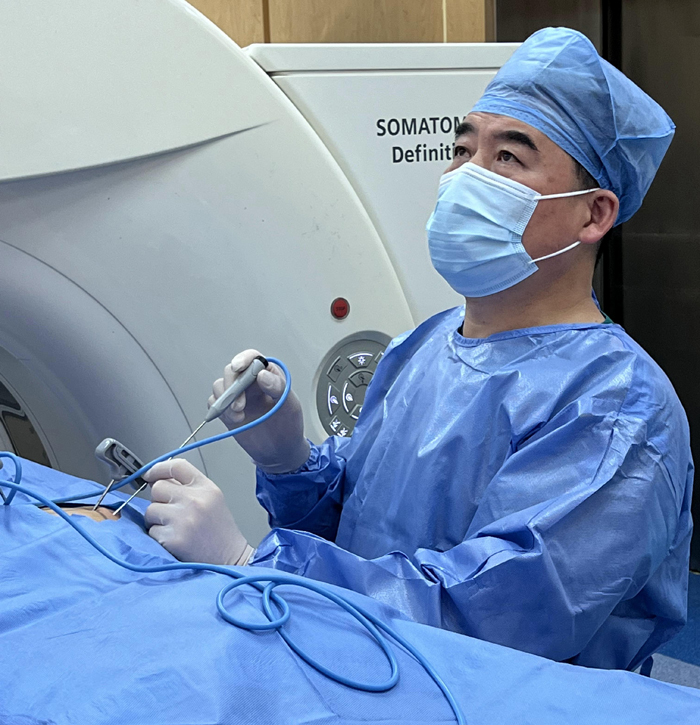

骨轉移是晚期惡性腫瘤最常見的并發癥,常導致劇烈疼痛、活動障礙甚至病理性骨折,嚴重影響患者的生活質量。放療是治療骨轉移瘤的標準方法,但起效緩慢,部分患者療效并不理想。手術創傷大,并發癥多。針對上述問題,我院腫瘤一科張開賢主任醫師團隊自2014年以來,在省市科研基金的支持下,開展了微波消融聯合骨水泥成形術治療骨轉移的臨床研究,取得一系列進展。

(一)探索出脊柱微波消融合適的消融功率與時間參數

國內外有關射頻消融治療脊柱轉移的報導較多,而采用微波消融的較少。2014年1月,張開賢團隊在既往骨水泥成形術治療脊柱轉移的基礎上,率先應用微波消融聯合骨水泥成形術治療脊柱轉移。與其他消融方法相比,微波消融具有消融體積大、升溫速度快、消融時間短等優點。通過6年多的研究,探索出了脊柱微波消融合適的消融功率及時間參數,配合術中實時測溫,既能保證最大程度消融腫瘤,又能避免脊髓和神經損傷。研究成果發表于Journal of Vascular Interventional Radiology(IF:3.464)。

(二)突破椎體后緣不完整是骨水泥成形術的禁忌癥

一般認為脊柱轉移合并椎體后緣不完整是骨水泥成形術的相對禁忌癥,為克服這一難題,團隊采用先消融,再注射骨水泥的治療新模式,研究發現,采用這種治療新模式,椎體后緣完整與不完整兩組相比,骨水泥滲漏的發生率并沒有統計學差異,兩組均未發生脊髓、神經損傷等嚴重并發癥,因此,椎體后緣不完整并非是骨水泥成形術的禁忌癥。這一研究發現,使原來的禁忌癥變成了適應癥,擴大了骨水泥成形術的應用范圍。相關研究成果發表于American Journal of Neuroradiology(2區/TOP,IF:3.825)。

(三)率先應用于高位胸椎轉移瘤的治療

高位胸椎(第1-4胸椎)有其解剖的特殊性,穿刺難度較大;另外,因兩側肩胛骨的重疊遮擋,傳統的DSA透視無法清晰觀察穿刺針的位置和骨水泥沉積情況,因此,高位胸椎被認為DSA引導骨水泥成形術的“禁區”。為突破這一難題,團隊采用CT引導的方式,能夠在軸位和矢狀位三維重建圖像上清楚地顯示骨穿刺針的位置,引導骨穿刺針準確地進入病變中心。同時,由于是隔室操作,相比DSA,術者幾乎不受輻射,極大地保證了術者的安全。相關研究成果發表于 International Journal of Hyperthermia(2區,IF:3.914)。

(四)消融過程中脊髓及神經的保護

脊柱微波消融最大的風險和并發癥是脊髓和神經損傷,一旦發生后果嚴重。為此,課題組采用消融過程中經皮實時測溫的方法,在消融過程中實時監測椎管內溫度,一旦溫度高于42℃立即停止消融,保證消融過程中不會損傷脊髓和神經。團隊采用實時溫度監控微波消融聯合骨水泥成形術治療脊柱轉移瘤300余例(包括后緣不完整病例),未發生1例脊髓神經損傷,在最大程度滅活腫瘤的同時保護了脊髓神經,保證了治療的安全性。相關研究成果發表于Journal of Vascular Interventional Radiology和American Journal of Neuroradiology。

(五)微波消融聯合鋼筋混凝土技術治療高骨折風險部位的骨轉移

對于骨皮質破壞明顯的骨轉移,單純骨水泥成形術治療后病理性骨折的發生率較高,據報道,如果Mirels評分為9-12分,則病理性骨折的發生率高達33%。為此,團隊開展了CT引導微波消融聯合介入內固定(俗稱鋼筋混凝土技術)治療高骨折風險部位骨轉移的研究。研究發現,采用上述方法,能有效避免病理性骨折的發生。研究結果發表于Journal of Cancer Research and Therapeutics。

在骨轉移微創治療領域,張開賢團隊先后發表高水平SCI論文6篇,他引30次。張開賢本人多次應邀在全國性腫瘤微創會議和中國醫師協會舉辦的全國性消融培訓班作特邀報告和講座,創新技術成果已經在全國40余家單位推廣應用。該研究成果獲得第八屆淮海科技進步一等獎。2019年以“微波消融聯合骨水泥成形術治療脊柱轉移”等核心技術為主題申報的《脊柱轉移瘤精準微創治療專科》獲評2019年山東省臨床特色精品專科;2020年腫瘤科獲評山東省臨床重點專科,骨轉移瘤的微創治療是申報重點專科的核心技術。(張旭升)

你所在的位置:

你所在的位置: