健康科普

臨床核醫學是利用放射性核素示蹤原理和輻射生物效應進行疾病診斷和治療的新興學科,其應用充分體現了現代醫學精準診療的發展趨勢。核醫學在疾病的早期 “定位”“定性”“定量”“定期”診斷和對特定疾病的靶向治療上具有獨特且不可替代的作用。我院核醫學科精選部分病例進行分享,以期總結臨床經驗,拓寬診療思路,提高對疑難病例的診療水平。

病例:

患者,中年女性,5個月前無明顯誘因出現雙側腕部皮疹,小米粒樣,后逐漸融合,伴有癢感、發紅等不適,后逐漸出現雙上肢、軀干、頭面部及下肢皮疹。后出現發熱,體溫最高為39℃,發熱時伴憋喘,雙腕疼痛,皮疹較前加重。

診療經過:

患者先后就診于多家醫院、多個科室,曾被診斷為“蕁麻疹”“過敏”“成人Still病”“藥物性肝損傷”等,期間病情反復,未見徹底好轉。

完善實驗室檢查

大小便常規、類風濕因子、抗環瓜氨酸肽抗體、抗核抗體、抗中性粒細胞胞漿抗體、HLA-B27、肌炎抗體譜、女性腫瘤標志物、結核PPD試驗、病原學九項、抗鏈球菌溶血素、巨細胞病毒抗體、EB病毒抗體、布魯氏抗體、甲狀腺功能三項、新冠病毒核酸檢測等未見異常。

血常規示白細胞12.68×109/L,中性細胞7.43×109/L;肝功能示谷丙轉氨酶506U/L,谷草轉氨酶366U/L,乳酸脫氫酶995U/L;血沉38mm/h,降鈣素原0.211ng/ml,C反應蛋白19.3mg/L;鐵蛋白>2000.0ng/mL。

完善影像學檢查

彩超示肝、膽、胰、脾、雙腎未見明顯異常。胸部CT平掃:雙側腋窩增大淋巴結。

病理學檢查

患者先后四次行穿刺活檢1.左大腿皮膚活檢:可見淋巴樣細胞浸潤2.右側腹股溝淋巴結穿刺活檢:淋巴組織增生3.骨髓穿刺:符合反應性骨髓象4.肝穿刺活檢:中度小葉性肝炎。

為明確病情,完善PET/CT檢查

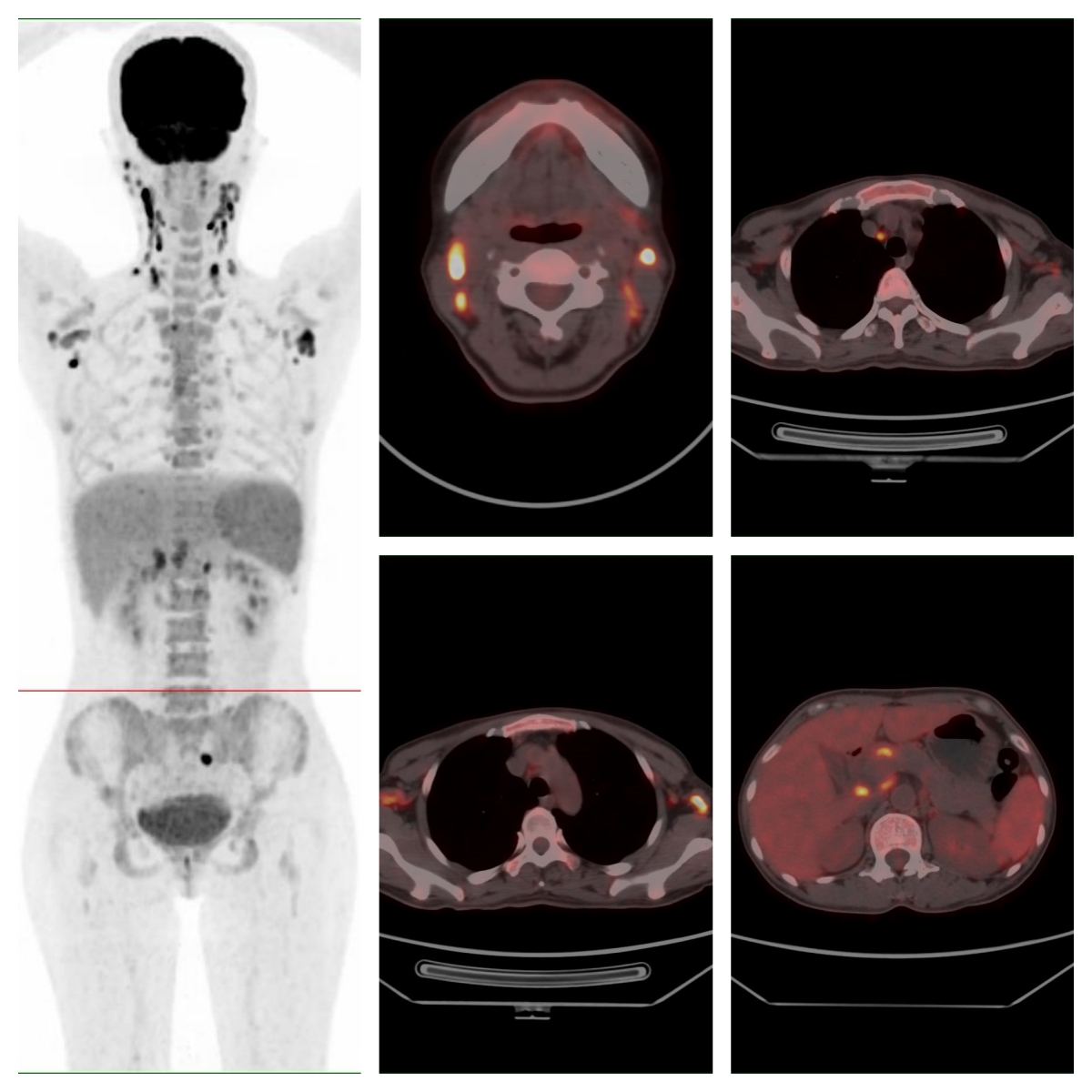

PET/CT示全身多處淋巴結、多處骨骼及脾臟代謝異常,考慮系統性疾病(圖示);顯像劑攝取最高者位于右側頸部Ⅱ區,SUVmax約19.6。

圖 全身多處淋巴結、骨骼及脾臟代謝異常。

經多學科會診,對右側頸部代謝最高的淋巴結進行了完整切除活檢,病理示外周T細胞淋巴瘤-非特指型。

病例相關知識:

外周T細胞淋巴瘤(PTCL)是一組起源于胸腺后成熟T淋巴細胞的高度異質性的侵襲性非霍奇金淋巴瘤(NHL),我國發病率約占NHL的25-30%,明顯高于歐美。外周T細胞淋巴瘤-非特指型(PTCL-NOS)是最常見的PTCL亞型,約占26%,多見于中老年人,中位發病年齡55-59歲,無明顯性別差異。臨床表現無特異性,多表現為淺表淋巴結腫大,半數伴發不明原因發熱38℃以上,消瘦6個月內體重下降10%以上,盜汗等癥狀;結外常累及皮膚及皮下組織、肝脾、消化道、甲狀腺及骨髓等。PTCL-NOS具有高度侵襲性,疾病進展迅速,總體預后不良,早期診斷及早期治療將有利于延長患者生存期。值得注意的是,PTCL的病理診斷建議切除活檢或切取活檢,不推薦單獨細針穿刺。

基于PET/CT生物靶區的活檢

組織病理學診斷是腫瘤診斷的“金標準”。臨床一般在內鏡、超聲、CT或MR引導下穿刺、鉗取,或者直接通過手術的方式切取、切除等方法取出病變組織,來完成病理定性、腫瘤組織學亞型分類、分子病理檢測等。活檢病理可對絕大多數送檢病例做出明確的診斷。PET/CT全身顯像能夠直接展示全身所有的代謝異常病灶,即生物靶區,能夠幫助臨床明確采集病理組織部位,提高??活檢成功率和診斷率。?其優勢如下:

(1)腫瘤原發灶及最高分期轉移灶活檢。PET/CT無創全身腫瘤診斷分期,可對腫瘤轉移患者中最高臨床分期的轉移病灶或原發病灶進行活檢,提高活檢手術安全性。

(2)腫瘤活性部位活檢。對于PET/CT檢查提示合并腫瘤壞死的患者,針對高代謝病灶進行活檢,避開壞死組織,可減少無效活檢。

(3)治療后殘余病灶、耐藥后進展病灶活檢。對于PET/CT檢查提示腫瘤治療后殘余病灶、靶向藥物治療后耐藥患者,在完成全身再分期后,還可明確復發轉移灶病理學亞型、有無腫瘤組織學類型轉化及腫瘤驅動基因改變。

(4)多重癌活檢。對于PET/CT檢查懷疑多重癌患者,可針對不同病灶活檢。

(張峻圍 關祥禎)

你所在的位置:

你所在的位置: